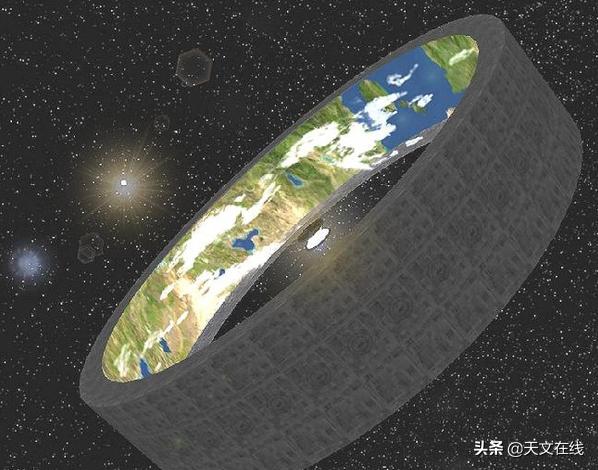

但如果你說的是下面其中的一個:好吧,這個概率很小,但大於零。這是一個象形環,一個直徑約為2000km的旋轉棲息地。在偽重力的作用下,以每1小時47分鐘來旋轉一次,用高達200km到250km的牆來保持大氣層。最終產生的表面積約為美國德克薩斯州的4.5倍,略小於印度。外殼將由碳納米管以及石墨烯片堆疊形成。

這個外殼是一個巨大的挑戰:這些納米管必須要有3142km長,並且兩端相連最終形成一個環,其他的有1240km長,並以45°的角度來編造,再加上其他1000km長,兩個都要從一堵牆頂端向下穿過地板,一直到另一堵牆的頂端,並且石墨烯片的長度除了要有1000km寬也要最終兩端相連,因此它是一個連續的圓柱形板。

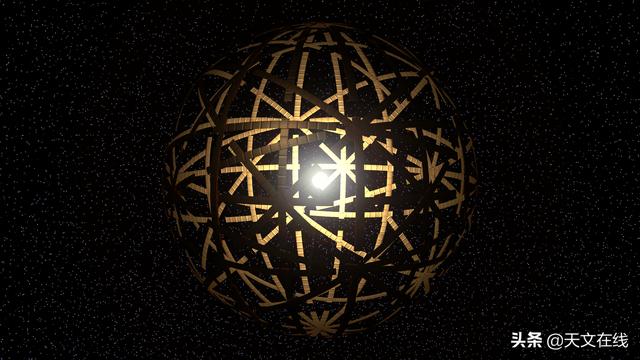

圖為戴森球的一種變體。這種大規模人造物會大幅度改變恆星的光譜。地板和牆的厚度取決於你想如何去佈置內部-你是想用岩石、土壤和水,以及在表面建造基礎設施去裝飾它。又或者(更明智)放一塊有100米的岩石,然後再放上幾層,包括地鐵以及運輸、供水系統、電纜的服務隧道等等。周圍填充更多的岩石,並且在其頂部覆蓋上零散的岩石、泥土和生活居住區的土壤。編輯:以防止宇宙輻射對納米管電纜和石墨烯片不利,外殼外面可以持續覆蓋一層塑料屏蔽層,就比如一米的NASAs RFX(那時他們已經有任何版本)。

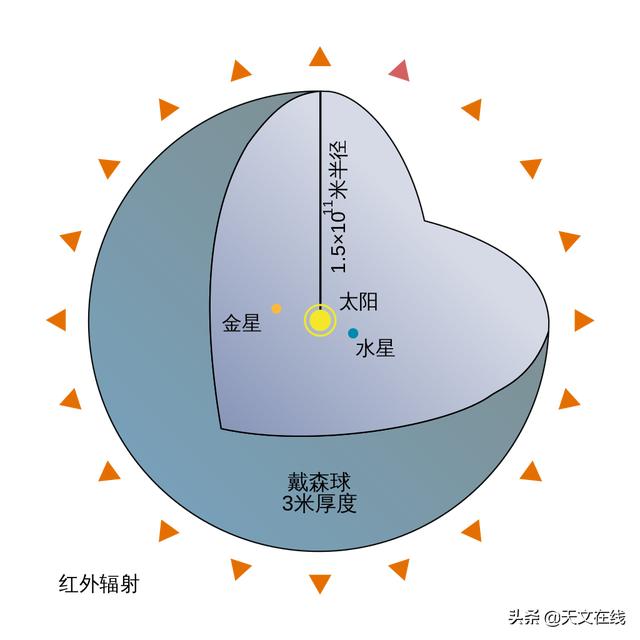

圖解:戴森環是戴森雲最簡單的結構。圖中軌道半徑為1天文單位,太陽能收集器的直徑為1.0×107千米(約25倍地月距離),收集器中心圍繞圓形軌道分隔3度均勻分佈,圖像觀測點距離中心恆星2天文單位。圖按照比例繪製。

我猜測需要納米機器人和納米級機器人從純碳中一個原子一個原子地安裝碳納米管和石墨烯片。那是一個很大的區域,將需要一個(或者三個)由碳主要構成的大小適中的小行星去支持納米機器人。然後需要更多的小行星給岩石層,地下基礎設施,表面輪廓物質和土壤提供金屬等。然後需要一兩個彗星去獲取水和大氣層。然後你要從地球上(或者火星,如果那是它已經地球化,我懷疑它已經開始地球化)帶一堆選定的生物群落。這些群落通過你想要的氣候來選(亞熱帶和溫帶氣候似乎是最好的選擇),並根據你想要的輪廓來混合。在牆上刻上山巒是一個好主意。

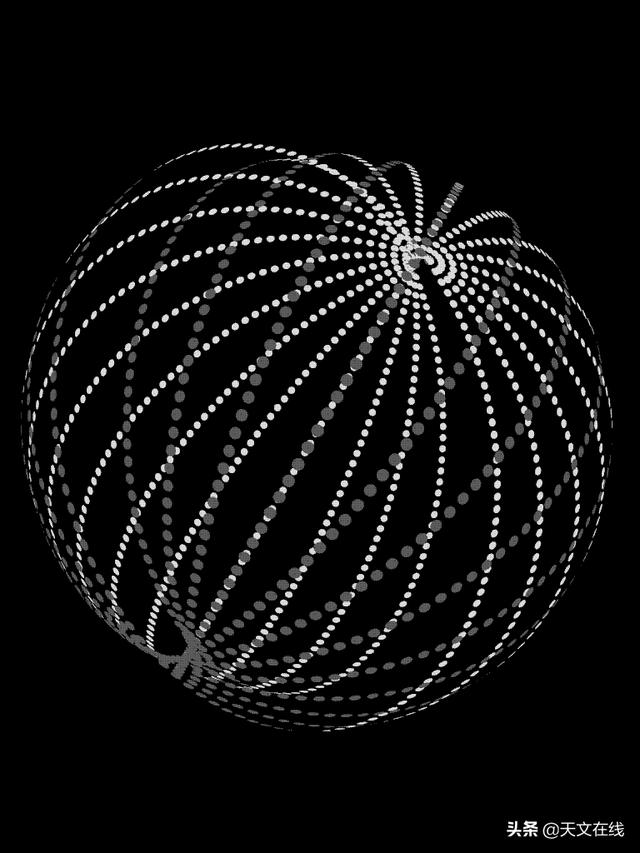

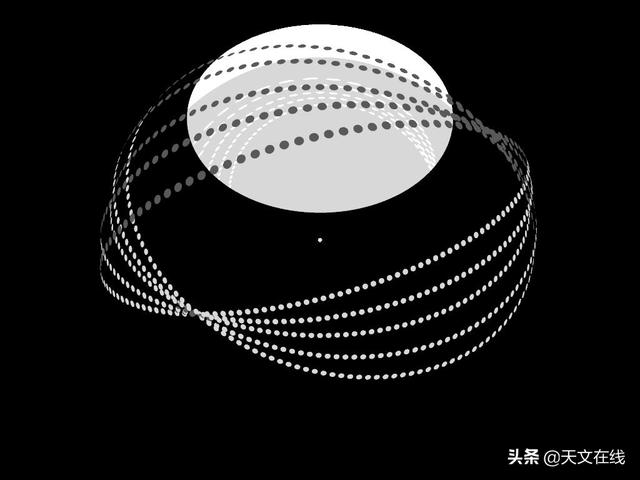

圖解:多戴森環是戴森雲的一個相對簡單的結構。圖中軌道半徑為1天文單位,太陽能收集器的直徑為1.0×107千米(約25倍地月距離),環上收集器中心分隔3度均勻分佈,環與環之間分隔15度均勻分佈。圖像觀測點距離中心恆星約2.8天文單位。圖按照比例繪製。

然後雕刻從攀岩到滑雪是明顯地作為娛樂目的。所以你需要一些阿爾卑斯山的森林和一點苔原,以及你為“低氣候”選擇的無論什麼東西。所以這裡潛在的主要問題是“人類是否會在一個世紀之內擁有能逐個原子安裝碳納米管和石墨烯片的納米級機器人?”。我的猜測是肯定的,我將會孤立無援然後說我們會在從現在開始的七十年後達到目標。在這種情況下,我們是否會建一個畢旭光環全取決於它是否能在30 年內建成。

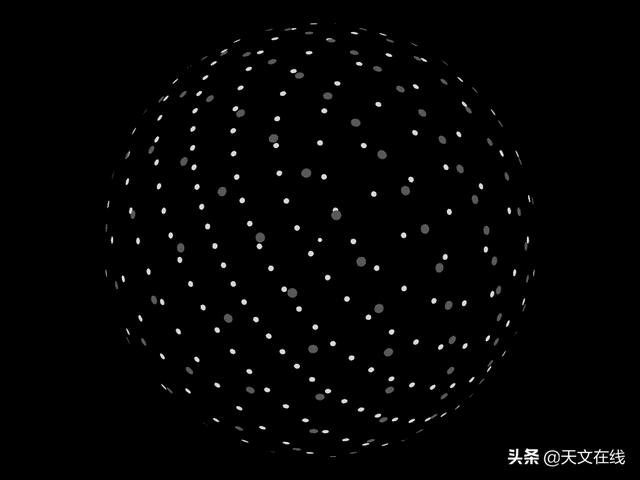

圖解:戴森泡是一種非軌道類型的收集器排列方式。只要恆星的光線能夠無障礙地抵達,收集器就能停留在恆星附近的任何位置。這種相對簡單的排布方式是唯一能夠佈置無限多收集器的方式。圖中所有的太陽能收集器的直徑為1.0×107千米(約25倍地月距離),距離恆星1天文單位,圖像觀測點距離中心恆星2天文單位。圖按照比例繪製。

第二個潛在的問題是我們是否能有一種推進方法可以捕獲小行星和彗星並將它們帶到施工地點。如果我們實現聚變推進,那麼答案是“可以”,而且我覺得我們可以的。注意:如果安裝在木星旁邊完成,那麼可以拆除它的一些人造衛星作為材料。這樣就會減小燃油開支。校對:有22個木星衛星太小了,沒有名字,這些是我要參考的。

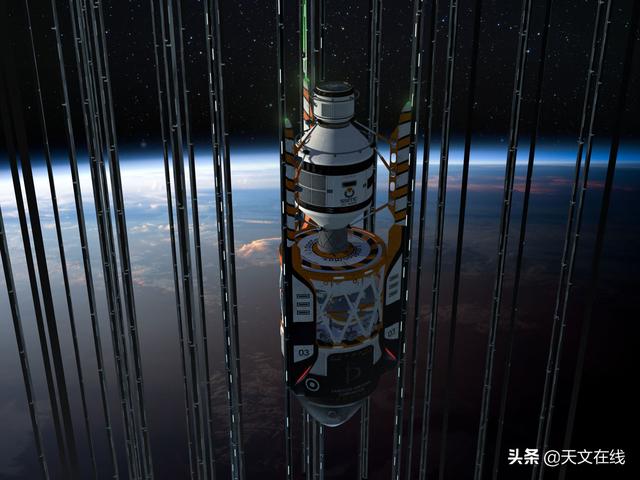

圖解:C型恆星引擎的想像圖。圖中軌道半徑為1天文單位,太陽能收集器的直徑為1.07千米(約25倍地月距離),環上收集器中心分隔3度均勻分佈,環與環之間分隔15度均勻分佈。太陽帆鏡位於恆星的北極點,距離恆星1天文單位。圖像觀測點距離中心恆星2.8天文單位。

校對:自從這個問題總是被問,光源將取決於地理位置:如果離太陽足夠近,鏡子將反射太陽光;如果離太陽比較遠,將需要人造光(通常我們認為我們可以通過聚變能量做到這一點)。相關知識戴森球(英語:Dyson Sphere)是弗裡曼·戴森假想出的包圍母恆星的巨大球形結構,它可以捕獲大部分或者全部的恆星能量輸出。戴森認為戴森球是長期生存技術文明對於能量需求增長的必然需求,並認為尋找其存在的證據可以引導發現的先進和智慧的外星生命。不同類型的戴森球和它們的能量收集能力將對應於在卡爾達肖夫指數水平上的技術進步。