近日來自蘇塞克斯大學的科學團隊對石墨烯的底層結構進行了改變,打造出了迄今為止最小的微晶片。作為厚度只有一個原子的二維碳片,石墨烯是一種用途極其廣泛的材料,在許多領域都有巨大的潛力。團隊正在實驗如何通過物理變形這些二維片材來改變它們的電子和機械特性。

基於「應變電子學」,團隊使用了將納米材料作為一種釋放設備內部空間的方法,以便為更多的晶片騰出空間。研究作者艾倫·道爾頓(Alan Dalton)說:「使用這些納米材料將使我們的計算機晶片變得更小更快,這絕對是至關重要的,因為計算機製造商現在已經達到了傳統半導體技術的極限。最終,這將使我們的電腦和手機在未來的速度提高數千倍」。

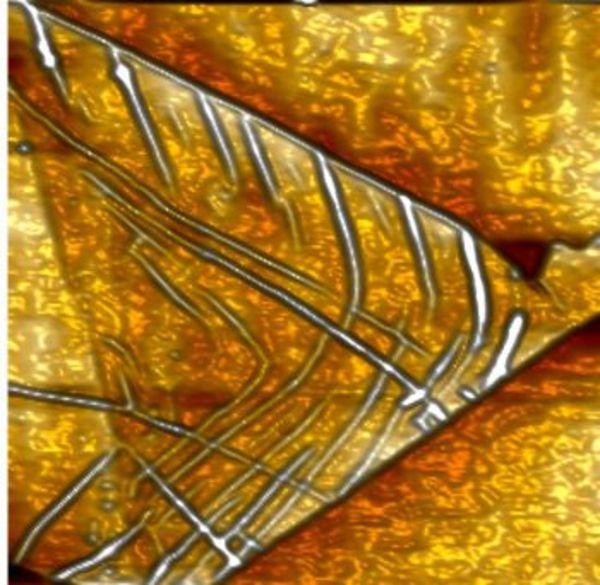

該團隊的實驗涉及在一個被比喻為 "納米原形 "的過程中加入摺疊和摺疊的皺紋以及其他改變,該團隊發現,在石墨烯條上加入結構上的扭結,使它們表現得像電晶體,進而成為微小的微晶片。據說這種裝置比傳統的微晶片小100倍左右。

主要作者 Manoj Tripathi 博士說:「我們已經表明,我們不必將外來材料添加到設備中,我們可以從石墨烯和其他二維材料中創建結構,只需通過向結構中添加故意的波紋。通過製造這種波紋,我們可以創造出一種智能電子元件,比如電晶體,或者邏輯門」。

研究人員表示,除了不需要任何額外的材料外,這種工藝比目前的晶片製造技術更環保、更可持續,因為它們可以在室溫下進行,這意味著需要更少的能源。