沙漠星球的景象:機遇號探測器著陸點附近的Payson岩層露頭全景圖。雖然火星的海洋早已消失,但火星地下可能還有液體儲藏庫,航天器也已經看到了地表水流的跡象。如果生命曾經在火星上存在過的話,那生命很有可能會依水而生。來源:NASA/JPL-Caltech/USGS/Cornell此時此刻,七艘機械航天器正在火星上漫遊或繞著火星軌道運行,他們在拍攝照片,收集數據,還有執行地球上的科學家的命令。經過這些機器15年的勘察,除了我們自己的地球之外,我們最熟悉的就是這顆紅色星球了。而行星科學家們也終於找到了他們最古老、最基本的問題之一的答案:火星能支持生命存在嗎?答案是肯定的:以前的火星絕對可以,現在火星也很有可能。2013年,“好奇號”在古湖床蓋爾隕石坑(lakebed Gale Crater)著陸不到一年,該項目的首席研究員約翰格羅金格(John Grotzinger)就自信地宣佈:“我們發現了一個適宜居住的環境”,數十億年前,這個環境中曾經存在大量地表水,更重要的是好奇號科學小組相信這些湖泊和溪流持續存在了很長的時間,也許有數百萬年。去年9月,另一項同樣重要的聲明接踵而至:現在的火星在地表或地表下附近仍然有水在流動。十多年來,NASA探索火星的策略一直是“跟著水走”;該機構認為只要有水,我們就可能找到生命。現在,既然已經確認了水的存在,NASA正準備發射主要目的是尋找生物證據的火星任務。而且,與之前的搜索不同,這些任務有真正成功的機會。在20世紀60年代,第一代行星科學家試圖設計出一套能夠確定火星是否存在生命的單一儀器(1976年海盜號著陸器的前身)。最終他們失敗了。科學家們現在懷疑,過去的火星生物學實驗提出的問題過於狹隘,甚至是錯誤的。科羅拉多大學的哲學家卡羅爾·克萊蘭(Carol Cleland)花了十多年時間研究有關生命本質的科學和哲學文獻,她解釋道:“如何定義生命是一個問題,如果你對生命的定義是錯誤的,你就將會尋找錯誤的東西——並且很容易會錯過各種奇怪的生命形式。直到今天,在對生命的定義方面我們還沒有擺脫亞里士多德的定義。”早在2000多年前,亞里士多德就將生物定義為具有新陳代謝(消耗營養,排出廢物)和有性繁殖的生物。這個定義在20世紀中葉之前一直沒有變動,但在科學家們瞭解了DNA之後,他們才開始理解地球上最主要的生命形式是單細胞生物。(複雜的多細胞生命在不到10億年前才開始出現在化石記錄中。)許多單細胞生物都違反了亞里士多德關於新陳代謝和有性生殖的觀點。有些單細胞生物甚至根本不吃有機營養。例如,一種叫做Shewanella的奇怪海洋微生物,通過“納米線”直接從岩石中捕獲電子來獲取代謝能量。有些生物體不需要有性繁殖:它們的子代直接從母體“分裂”出來。還有一些生物有時表現得好像活著,有時卻表現得好像死了。例如,病毒可以在水晶狀態下休眠幾個世紀。在過去的幾十年裡,科學家們發現了許多“極端微生物”,它們在曾經被認為是致命的環境中生存得相當好:在溫度極高的間歇泉中,在南極冰川的底部,在深海的無邊黑暗中。如果地球上的生命比我們曾經想像的還要陌生得多,適應能力也要更強,那麼在像火星這樣的外星生物圈裡,生命還能有多奇怪呢?話雖如此,我們也有理由希望找到我們熟悉的生命形式。美國宇航局位於加州的艾姆斯研究中心的空間科學和天體生物學首席研究員大衛·德·馬萊說:“關於水和碳基生命的爭論從未比火星上的爭論更激烈。有些人推測,除了水以外的其他溶劑也可能支持生命,雖然基於’怪異生命’的可能性我們永遠不能完全否認存在基於替代溶劑的生命,但水對於火星更加有利,因為地球的環境比太陽係其他任何行星都更接近火星的環境。”鑑於我們必須從某個點開始搜尋生命,德·馬萊和其他人認為,我們應該首先尋找自己熟悉的生命形式;我們不知道的生命形式可以先放一邊。他說,為成功“選擇最好的機會”。我們以前不是這樣做過嗎?1976年7月20日,也就是阿波羅11號登月7週年紀念日,美國宇航局的“海盜1號”探測器在火星赤道附近著陸,這是第一次完全成功的火星表面探測任務。六週後,它的孿生兄弟海盜2號在火星另一側稍北一點登陸。這兩艘靜止著陸器(在第一次火星探險中沒有輪式的漫遊車)傳回的全景圖像證實了火星佈滿卵石的沙漠景觀,並且沒有任何明顯的生命跡象。每個海盜號著陸器都配備了一個鏟子,用於在火星“土壤”中挖掘淺溝(這些土壤實際上是被紫外線轟擊過的沙質風化層,它與地球表層土壤幾乎沒有相似之處) ,這些淺溝用於採集樣本,以便在飛船內部進行三種實驗來尋找生物活動的證據。這三種實驗包含一項氣體交換實驗,該實驗向土壤樣本提供了養分和水,然後在土壤中尋找有機體會消耗或釋放的養分的跡象;實驗還包含一項熱解釋放實驗,實驗將土壤暴露在光照和加入了放射性碳14的合成火星大氣中,然後移除大氣,再將樣本加熱至樣本釋放出氣體,再在這些氣體中尋找含有碳14(光合作用的替代物)的生物質能的證據;最後,天體生物學家對標記釋放實驗抱有最大的希望:土壤樣本被摻雜了標有碳14的有機營養物,樣本週圍的空氣則被監測著以檢查放射性二氧化碳的含量(放射性二氧化碳應是微生物代謝過程中呼出的物質)。但實驗結果讓每個人都很沮喪。氣體交換實驗對微生物反應呈陰性,不過表明土壤中有高度活性的化合物。在熱解釋放實驗中,一份樣品呈陽性,但另一份經過滅菌的對照樣品也呈陽性,這表明除了生物因素外還有其他因素在起作用。兩個著陸器上的標記釋放實驗一開始都檢測到了二氧化碳,但一兩個星期後重試時就沒有了。最關鍵的是:一項非生物實驗——氣相色譜-質譜聯用儀(GCMS)——在火星風化層中沒有發現有機物的蹤跡。這有點出人意料,因為有機分子在隕石中很常見,包括地球上發現的來自於火星的岩石。有機物的明顯缺乏似乎排除了生物實驗會取得任何積極結果的可能性。綜合考慮所有這些結果,海盜號科學小組得出了令人失望的結論:兩個著陸點都沒有生命。海盜號的實驗是正確的嗎?GCMS設備壞了嗎?是強烈的太陽紫外線輻射(火星沒有臭氧保護層)還是某種未知的化學物質(如強鹼性氧化劑,比如漂白劑)破壞了火星表面的所有有機分子?還是說,這三個生物實驗的設計太過植根於地球的假設,地球類型營養物質和水毒害或淹沒了適應極度乾旱和與地球環境不同的火星生物?40年來,模糊的海盜號研究結果引發了科學界的爭論。標記釋放實驗的首席研究員吉爾伯特·萊文至今堅信海盜號1號和海盜號2號在火星上發現了生命的證據。2008年,NASA鳳凰號宇宙飛船在火星北極附近著陸,當它確認火星土壤的化學成分實際上可能會破壞有機物質(這至少可以解釋海盜號的一些發現)時重新引發了科學界的爭論。罪魁禍首似乎是高氯酸鹽,一種在鳳凰號著陸點發現的高活性氯氧化物。在火星上的普遍低溫條件下,高氯酸鹽本身不會與有機物發生反應,但火星上嚴酷的輻射可能會將它們分解成活性更強的化合物。2013年,艾姆斯中心(Ames center)的理查德·奎因(Richard Quinn)進行了一項實驗,在實驗中,高氯酸鹽經過伽瑪射線的照射後,似乎重現了標記釋放實驗的令人困惑的結果。儘管高氯酸鹽可能會破壞暴露在火星表面輻射下的有機化合物,但微生物可能會在岩石或地下受到保護嗎?事實上,好奇號去年在火星上的樣本分析儀器(SAM)中發現了兩種複雜的有機分子,它們被發現於蓋爾隕石坑的泥岩中鑽出來的粉狀樣本。一種分子甚至類似於地球陸地生物細胞壁中的脂肪酸。儘管好奇號任務科學家們並沒有宣稱火星上有生命存在,但我們現在有證據表明,在某些情況下,有機分子可以在火星上生存。

去哪裡?怎麼找?無論搜索的是現在的生命還是過去生命的化石證據,“跟著水走”仍然是一個有用的策略。幸運的是,在海盜號之後的40年裡,科學家們發現了大量的水的存在證據。從軌道上,和從“勇氣號”、“機遇號”和“好奇號”探測器收集的數據表明,火星曾經有一個體積大於地球北冰洋的海洋。這些海水可能會隨著時間推移而移動。天文學家使用“傾斜”一詞來形容火星的軸向傾斜,這種傾斜的巨大歷史變化發生在幾十萬年甚至一百萬年的時間尺度上。華盛頓州立大學的天體生物學教授Dirk Schulze-Makuch說:“這也可能導致全火星的水資源重新分配。”水資源的重新分配也許可以解釋在大海消失很久之後的過去幾百萬年裡被流水沖刷出的表面特徵。從軌道上拍攝的圖像顯示有早霧和薄霧從火星峽谷底部升起,這讓科學家們推測液態水可能仍然被困在火星地表之下。(舒爾茨-馬庫奇甚至推測火星生物可能直接從大氣中提取水。)去年9月,火星勘測軌道飛行器(Mars Reconnaissance Orbiter)傳回的高分辨率圖像顯示,即使是在今天,水——實際上是在低溫下仍能保持液態的鹽水——都會在火星的春季和夏季沿著陡峭的斜坡流動。液態水在火星表面存留了很長時間這一發現給人們帶來了希望:火星上出現了生命,而且這些火星生命找到了一種適應嚴酷環境(隨著水的消失而變化)的方法。舒爾茨-馬庫奇說:“生命是一種行星害蟲,一旦感染,就很難根除。”引用了卡爾·薩根(Carl Sagan)的名言,即非凡的斷言需要非凡的證據,他補充說,“我認為這次非凡的斷言是火星一直都是無菌的。”美國國家航空航天局(NASA)和歐洲航天局(European Space Agency)希望在五年內檢驗這個樂觀的想法。當時下一個前往火星表面的主要任務是ExoMars 2018,這是歐洲航天局(European Space Agency)和俄羅斯航天局(Russian Space Agency Roscosmos)的一個聯合項目,後者將提供質子火箭。預定於2019年1月在火星軟著陸(或者2021年,如果像傳言的那樣發射日期推遲的話),ExoMars將部署一輛裝備有鑽頭的漫遊者,其鑽孔深度可達6英呎。英國萊斯特大學的天體生物學和太空儀器學教授馬克·西姆斯解釋說,他們的目標是從深處獲取樣本,這些樣本大部分遠離了會將有機分子分解的強輻射環境。在為ExoMars選擇著陸點時,項目科學家利用軌道數據來尋找沈積岩的位置,尤其是細粒粘土,這些細粒粘土顯然是在有水的情況下形成的,就像在一個古老的湖床上一樣。理想的岩石樣本應該是要非常古老——大約有40億年的歷史左右,並且在大部分時間中都被掩埋,而且僅僅會因為由於侵蝕或相對較近的山體滑坡才被剛剛暴露在火星嚴酷的表面環境中。ExoMars項目將潛在的著陸點被縮小到4個,其中首選的著陸點是Oxia Planum,這是一片平坦的平原,只有少量的塵埃覆蓋,因此應該有暴露更多的地表岩石。ExoMars漫遊者將會在火星赤道以北18度尋找生物證據。在火星上發現可見的化石(比如像在澳大利亞一些古老岩石中看到的細菌遺骸)將會是一件非常美妙的事情,但由於一些原因,這件事情發生的可能性非常小。首先,這些化石幾乎可以肯定會非常小,以至於ExoMars的近距離攝像機都無法分辨。就像海盜號40年前所做的那樣,ExoMars的研究重點將會是化學。

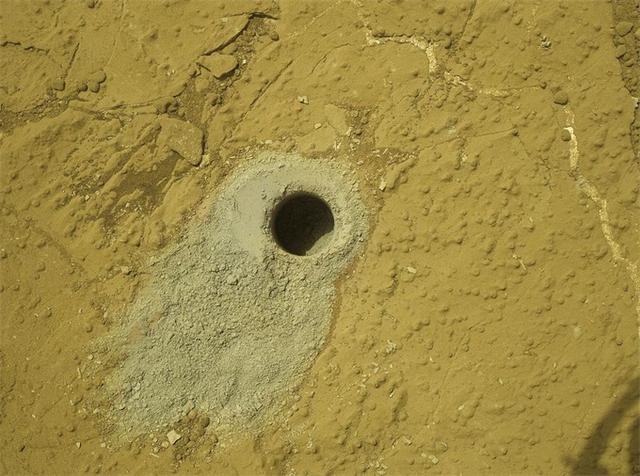

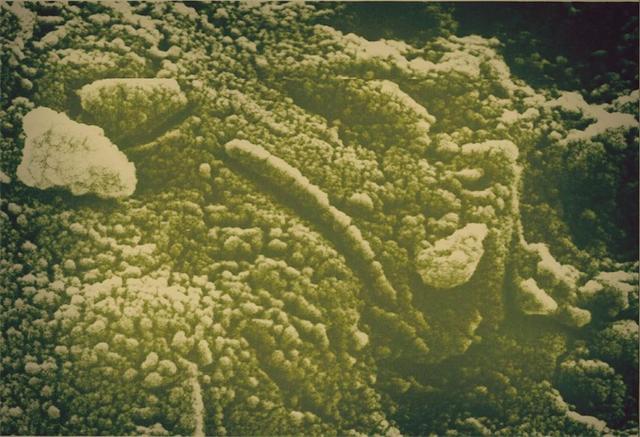

“好奇號”對一種名為鯨魚岩的地層的研究發現了流水的證據,這是科學家們尋找的主要線索之一,用以評估一個地點是否曾經適合孕育生命。(NASA/JPL-Caltech/MSSS)探測器探測生命的主要儀器被稱為MOMA,即火星有機分子分析儀(Mars Organic Molecule Analyser)。它將使用兩種分光儀來在鑽孔樣品中尋找有機分子的蹤跡,科學家們希望能夠將與生物學有關的化合物和與生物學無關的化合物區分開來。該儀器還將分析任何有機化合物的手性或“利手性”。氨基酸和其他分子以右手型或左手型的形式存在。地球上所有的植物和動物的生命都是以左旋氨基酸為基礎的(儘管有些微生物在必要時可以消耗右旋的營養物質)。兩個手性各佔一半的ExoMars樣本可能暗示著地質的起源,而一種手性優於另一種手性則暗示著一種生物起源(如果火星生命也有偏好的手性的話)。美國宇航局計畫在2020年7月向火星發射其第五艘漫遊車(幾乎是“好奇號”的翻版)。它將會在發射後7個月著陸火星,並開始尋找可以密封在容器中、由未來的航天器帶返地球的岩石。長期以來,科學家們一直渴望進行一項能夠將火星岩石帶回地球的任務,這樣他們就可以在地球上用比著陸器更複雜的儀器來分析這些岩石。火星2020任務是這一任務的前半部分,火星2020漫遊車將會識別那些極有可能含有生物特徵或生命證據的珍貴火星岩石。火星2020漫遊車上的主要生命探測儀器是SHERLOC,即用拉曼發光技術掃瞄宜居環境中的有機物和化學物質(Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics and Chemicals)。美國宇航局噴氣推進實驗室的首席研究員盧瑟·比格爾將其描述為安裝在探測車機械臂上的“一種平衡裝置”。他說:“我們不想接觸樣本,也不想探測到我們帶到火星上的生命。”相反,SHERLOC將會在兩英吋的距離之外用遠紫外激光照射岩石,使岩石中的化學成分散射光或發出螢光(發光)。得到的光譜應該能揭示岩石中任何有機分子的化學指紋。在採取措施避免汙染的同時,有希望發現生命的樣本將成為採集的候選對象,並最終返回地球。由於預算的限制,並不是所有提出的生物實驗都能飛出太空,因此一些有價值的生命探測方法將不能被嘗試。最初為ExoMars挑選的“生命標記芯片”將使用抗體檢測有機分子,類似於醫學界使用的測試,但是為節省成本和減輕重量,這些有效載荷和其他一些儀器一起被丟棄。首先,不要傷害另一個限制科學家尋找火星生命的因素是“行星保護”的要求。根據國際協議,著陸在火星上可能存在水的區域的航天器在離開地球之前必須進行徹底的清潔,因為擔心潛在火星生物會暴露在地球汙染之下,或者使人們懷疑“火星”生物是否真的來自地球(從科學的角度來看同樣糟糕)。用乾熱來清洗大型、複雜的航天器既困難又昂貴。目前,即使可能有液態水這些地點最有可能有生命存在,但火星任務的策劃者也會避免在這些地點著陸。一個名為“破冰船”(Icebreaker)的計畫打算將把一架類似鳳凰號的小型著陸器送到火星可能存在液態水的高緯度地區,該計畫背後的團隊打算使用其他方法為著陸器進行清潔,例如化學清潔方法,使用化學手段清潔與樣本接觸的設備。破冰船計畫(現在還是一個沒有資金支持的概念)將攜帶一個能夠穿透三英呎土壤的鑽頭,著陸器上的生命跡象探測器(Signs of Life Detector, SOLID)將分析鑽孔樣本的生物特徵:有機分子、蛋白質、多醣和核酸,包括DNA。只有通過廣泛蒐集各種可能的生物特徵,科學家們才能希望避免哲學家克萊蘭的“以地球為中心的陷阱”:只尋找我們在地球上看到的那種生物。“在火星上尋找生命和在火星上尋找不同的生命兩者是有區別的,”艾姆斯中心的資深科學家、破冰船計畫的首席研究員克里斯·麥凱(Chris McKay)說:“火星生命可能是碳基的,但仍然是外星人。真正的希望是找到另一種生命形式:也就是說,火星上的生命證據與地球上的進化生命樹無關。”就像古老的撞擊將火星表面的岩石炸到了地球南極洲一樣,地球上的有機物質也有可能已經被運到了火星。如果這是真的話,那麼在火星上發現的任何微生物都可能是我們久違的遠親。因此科學家們需要測試類似地球的核酸,比如DNA。麥凱說:“我們不僅僅需要在地理上定義外星生命(即來自其他星球),我們還需要在生物化學上定義外星生命。”地球上的大多數生物都是基於大約20種氨基酸,但在自然界中有大約500種這樣的化合物。發現基於不同氨基酸的火星生命形式將指向另一種獨立於我們自身的生命形式。發現與陸地生物同樣基於氨基酸的火星生命也會如此,但這種火星生命將具有右手性。克萊蘭對任何包括可能的外星生物化學在內的研究都表示讚賞。她說:“我們需要尋找所有化學形式的生命都會呈現的特徵,生命是一個自我組織的系統。因此,我們應該尋找模式或不可預料的複雜程度。”她繼續說,生命是“一種不平衡的狀態,我們需要研究異常現象:研究那些不應該存在的東西。”從1969年的水手7號開始,到本世紀初的火星快車號和地面望遠鏡,再到最近的“好奇號”,她對火星上甲烷氣體的反覆探測都特別感興趣。好奇號在蓋爾隕石坑表面探測到了神秘的短暫甲烷氣體泡,甲烷其實不應該存在,因為如果它起源於遙遠的過去的話,它將在短短幾百年內就消失在火星的大氣層中。所以檢測的結果表明它正在以某種方式被源源不斷地補充。但至於這些甲烷來源是地質上的還是生物上的,目前還沒有定論。去年發表在《天體生物學與外展》(Journal of Astrobiology & Outreach)雜誌上的一篇綜述文章中,加州理工學院的Yuk Yung和噴氣推進實驗室的Pin Chen提出了兩種假設:甲烷可能是由氣體、水和岩石的化學反應或呼出甲烷的微生物引起的。他們寫道:“前者暗示著提供液態水和化學能源的環境的存在,即宜居性——後者意味著在火星上發現了生命。”歐洲追蹤氣體軌道器(European Trace Gas Orbiter)從軌道上收集的數據應該會讓科學家對火星甲烷有更多瞭解。但是這個儀器不太可能解決甲烷是否來自生物來源這個問題。事實上,Yung和Chen寫道,解決這個難題需要“跨多個學科的研究努力”以及“重大技術進步”。雖然火星生物正在釋放甲烷這個前景令人興奮,但麥凱警告說,我們不要太過專注於在火星上發現生命,而忽視了偶然發現過去火星曾有生命存在的證據的重要性。他說:“在火星上發現一隻死兔子將是火星上存在生命的有力證據,但發現單個葉綠素分子也同樣有力——因為儘管這個葉綠素分子不是活的,但沒有生命你就無法得到葉綠素。 ”也許過去存在生命的最有說服力的證據是可以辨認的化石——因此,在20世紀90年代,當幾位科學家認為他們可能在40億年歷史的火星隕石ALH 84001(從南極冰原中取回)中發現了細菌的古老微化石時,引起了極大的轟動。現在大多數科學家認為這種說法是沒有根據的;大多數“證據”可以用非生物學的方法來解釋。先不說火星隕石裡面是否有化石,對地球上古代微化石的鑑定我們也還存在爭議。20世紀80年代在澳大利亞發現的“頂端燧石”,最初被認為含有世界上最古老的化石,可追溯到34.6億年前。近30年後,更精密的儀器和對當地地質的重新研究表明,這些“化石”是無生命的礦物質,而不是曾經的細菌的殘餘物。

在1996年,顯微圖像導致了人們得出化石的結論,在今天看來當然是不算數的。來源:NASA因此,對火星上生命的識別不可能只依賴於一張圖片,甚至是一段數據。ExoMars團隊成員馬克•西姆斯(Mark Sims)宣稱:“並不存在理想的生物標記,除非生命向你走來並向你揮手。”(馬克領導一項生命標誌芯片的研究,但現在已經被取消)。他所擔心的不僅僅是錯誤的樂觀情緒(錯誤地暗示火星上存在生命的證據)。他還擔心“火星生命的證據成功地從火星土壤中提取出來,但在探測過程中丟失了”。2012年,他和三名同事寫了一篇論文,分析了各種有機化合物是如何附著在鋼、鈦和其他航天器常用材料上,以至於永遠無法進入探測器內。如果西姆斯聽起來像個杞人憂天的人,他身上的傷疤可以證明這一點。他是英國建造的Beagle 2號著陸器的任務經理,該著陸器於2003年登陸火星,但從未向地球發出過信號,西姆斯甚至連開始尋找火星生命的機會都沒有。儘管在火星上發現生命似乎是一項幾乎不可能完成的任務,但科學家們有理由感到樂觀。與海盜號時代的知識相比,我們現在對生物學有了更多的瞭解,包括怪異的生物學,我們對火星也有了更多的瞭解。軌道飛行器能夠拍攝高分辨率的圖像,並繪製出我們選擇訪問的任何地點的礦物學圖。事實上,NASA很有信心,它認為外星生命正在等著被我們發現,去年該機構的首席科學家,艾倫·斯托芬說:“我認為在未來十年內我們會發現有力的地外生命跡象,在未來20到30年內我認為我們會掌握確鑿的證據。”如果我們這麼做呢?麥凱說:“我不認為我們對外星生命的回應是讓地球上的生命與之競爭。我們需要採取措施來保護第二種生命形式。”隨著飛船變得越來越複雜,行星保護的困境只會變得更糟。(目前還沒有人知道如何在不增加汙染風險的情況下進行人類火星探險,一些人認為這是我們找到生命的最佳選擇。)1975年,海盜號著陸器在乾淨的房間裡被組裝,然後放進一個巨大的烤箱,在華氏200度的溫度下烘烤了30個小時(在一些廚師看來溫度可能有點低)。但是長時間的高溫會導致一些現代電子產品和密封失效,像麥凱和他的破冰船團隊一樣,宇宙飛船的工程師們也希望能找到新的清潔方法。麥凱說:“我們還需要認真考慮將可能含有生命的火星樣本帶回地球的風險,並觀察類似於我們對埃博拉病毒所做的隔離技術。”他擔心的不是外星生物會在地球上引起瘟疫,而是它們可能會取代一些地球生物,就像引進的物種,例如葛藤在新環境中一樣。對發現火星生命抱有希望的最好理由可能是可能性。生物學很可能要麼侷限於地球,要麼對所有地方都適用。已故偉大的科幻作家艾薩克·阿西莫夫(Isaac Asimov)曾觀察到,宇宙中的現像要麼是獨特的,要麼是普遍的:二是一個不可能的數字。